「暦の上では春!って聞いたけど、外はまだ真冬の寒さ…」

「『立春』って言われても、正直ピンとこない。春を実感できる美味しい食べ物はないかな?」

「季節の行事を大切にしたいけど、立春に食べるべきものって、ずばり何なの?」

一年で最も寒い「大寒」を乗り越え、ようやく訪れた「立春」。それなのに、暖かな春を実感できず、暦と現実のギャップに戸惑っていませんか?

ご安心ください!この記事では、そんなあなたのモヤモヤを解消し、「立春」という特別な日を心から楽しめる、とっておきの情報を凝縮しました。

この記事を読めば、以下のことが明確に分かります。

- 立春の本当の意味と、なぜ私たちの生活に大切なのか

- 春を呼び込み幸運を願う「立春の食べ物5選」とその理由

- 旬の味覚を最大限に楽しむための簡単な食べ方

読み終える頃には、まだ寒い毎日の中に小さな春のかけらを見つけるのが上手になり、季節の恵みを取り入れた豊かな食生活で、心も体もふわりと軽やかになっているはずです!

※この記事は【2026年】の立春(2月4日頃〜2月18日頃)を基準に、

その時期に合う食べ物や暮らしの考え方を紹介しています。

そもそも立春とは?

「立春」と聞くと、多くの人が「春が始まる日」とイメージしますが、それだけではありません。なぜまだ寒いこの時期を、昔の人は「春」と呼んだのでしょうか。

この章では、「立春」の基本を分かりやすく解説します。

ここを知ることで、この時期の食べ物が持つ特別な意味がより深く理解できますよ。

「立春」の次の節気「雨水(うすい)」については、こちらの記事をご覧ください。

二十四節気の幕開け!「立春」が持つ本当の意味

立春は、暦を24等分した「二十四節気(にじゅうしせっき)」の第一番目。

いわば新しい季節サイクルのスタート地点です。

旧暦では一年の始まりとされ、非常に大切にされてきました。

厳しい冬の陰の気が終わり、ここから陽の気が増して春に向かう「季節の転換点」なのです。

気温がすぐに春になるわけではなく、「春の兆しが見え始める頃」と捉えるのが正解。

日脚が少しずつ伸び、川の氷が解け、梅の蕾がほころび始める…そんな小さな変化に春の訪れを感じ取る、日本人の繊細な感性が生んだ季節なのです。

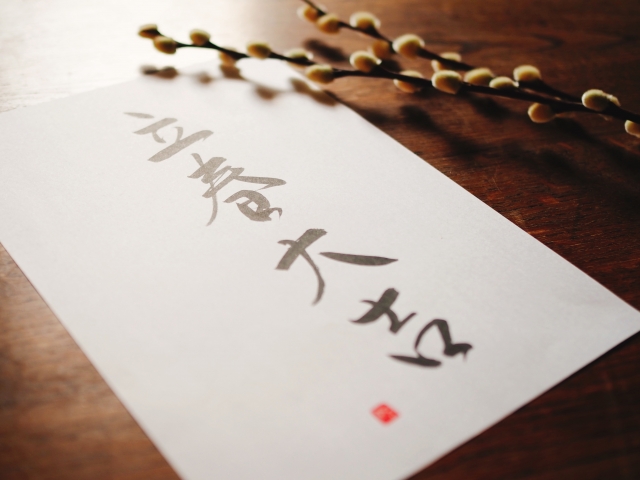

春を呼ぶおまじない「立春大吉」とは?

立春の日に、禅寺などの門で「立春大吉」と書かれたお札を見かけたことはありませんか?

これは一年の厄除けを願うためのお札で、この文字は縦書きにすると左右対称になります。

鬼が門から入ってきても、振り返った時に同じ文字に見えるため「ここはまだ入っていない」と勘違いして出て行ってしまう、という面白い云われがあるのです。

一年の始まりに災いを払い、幸福を呼び込もうとする、古くからの素敵なおまじないですね。

立春の食べ物【厳選5品】春を呼ぶ縁起物と旬の味覚

ここからは、この記事のメインテーマである「立春に食べたい縁起物と旬の味覚」を5品、厳選してご紹介します。

なぜこれらが選ばれたのか、その理由と共に見ていきましょう。

【1選目】うぐいす餅:春告鳥を愛でる和菓子

まず一つ目は、求肥(ぎゅうひ)であんこを包み、青きな粉(うぐいすきな粉)をまぶした「うぐいす餅」です。

「春告鳥(はるつげどり)」とも呼ばれるウグイスの姿を模したこの和菓子は、春の訪れを祝うのにぴったり。

その愛らしい見た目と優しい甘さで、一年の始まりを穏やかな気持ちで迎えることができます。

【2選目】桜餅:香りで一足先に春爛漫

二つ目は、立春の頃から和菓子屋さんに並び始める「桜餅」。

塩漬けされた桜の葉のしょっぱさと、あんこの甘さのコントラストが絶妙です。

実際の桜の開花はまだ先ですが、その豊かな香りをいただくことで、一足先に春爛漫の気分を味わい、幸運を呼び込むとされています。

こちらの記事でも桜餅の解説をしています。

自分で作る際の材料なども紹介していますので、ぜひご覧ください。

【3選目】草餅(よもぎ餅):大地の生命力をいただく

三つ目は、鮮やかな緑と清々しい香りが特徴の「草餅(よもぎ餅)」です。

原料である「よもぎ」は生命力が非常に強く、古くから薬草としても重宝されてきました。

その強い生命力にあやかり、一年の無病息災を願って食べられます。

独特の香りが、冬の間に眠っていた心と体をシャキッとさせてくれます。

【4選目】ふきのとう:ほろ苦い春の目覚まし

四つ目は、雪解け間近の地面から力強く顔を出す「ふきのとう」。

この独特のほろ苦さこそ、春の味覚の代表格です。

この苦み成分(植物性アルカロイド)には、冬の間に体に溜まった老廃物を排出し、新陳代謝を活発にする働きがあると言われます。

まさに、体のための「春の目覚まし」なのです。

※えぐみを抑えたり、万が一の毒性の健康被害を予防するためにも、あく抜きはしっかりと!

- 簡単レシピ「ふき味噌」:細かく刻んだふきのとうを油で炒め、味噌・みりん・砂糖を加えて練り上げれば完成。ご飯のお供に最高です。

【5選目】白魚:繊細な味わいの早春の幸

最後の五つ目は、透き通るような姿が美しい「白魚(しらうお)」です。

クセがなく上品で繊細な味わいが特徴の白魚も、立春の頃に旬を迎えます。

徳川家康が好んだとも言われ、江戸時代には将軍家への献上品とされる縁起の良い魚でした。

カルシウムも豊富で、滋養をつけて春を迎えたい時期にぴったりの食材です。

- 簡単レシピ「白魚のお吸い物」:昆布だしに薄口醤油と塩で味を調え、豆腐と白魚をさっと煮て三つ葉を添えれば、上品な春の一品の出来上がり。

なぜ立春にこれらの食べ物を?心と体を春へ導く深い理由

ご紹介した5つの食べ物には、共通する大切な役割があります。

それは、私たちの心と体を、冬モードから春モードへとスムーズに切り替えてくれることです。

うぐいす餅や桜餅のような縁起の良い食べ物は、その見た目や香りで「これから良い季節が始まるぞ」という心の準備をさせてくれます。

一方で、ふきのとうのような旬の味覚は、その独特の苦みや栄養で、冬の間に縮こまっていた体を内側から目覚めさせてくれるのです。

立春の食べ物は、ただ美味しいだけでなく、心と体の両面から、私たちが健やかに春を迎えるための先人の知恵が詰まった、合理的なサプリメントのようなものだったのですね。

まとめ:立春の恵みを力に、心躍る季節の始まりを楽しもう!

今回は、新しい季節の始まり「立春」について、その意味から春を呼び込む特別な食べ物5選まで、分かりやすくご紹介しました。

- 立春とは:二十四節気の始まり。厳しい冬が終わり、春の兆しが見え始める、新しい季節の転換点。

- 立春の食べ物5選:

- うぐいす餅:春の訪れを祝う縁起物。

- 桜餅:香りで春を先取りする。

- 草餅(よもぎ餅):生命力をいただき無病息災を願う。

- ふきのとう:ほろ苦さで体を冬眠から目覚めさせる。

- 白魚:繊細な旬の味覚で滋養をつける。

- 食べる理由:縁起を担いで「心」を春に向かわせ、旬の味覚で「体」を冬から目覚めさせるため。

「まだ寒いから春は先」と感じるのではなく、ぜひ身近なところに小さな春を探してみてください。

さあ、この記事を読んだ記念に、まずは近所の和菓子屋さんで可愛らしいうぐいす餅を探してみませんか? あるいは、スーパーで「ふきのとう」を見かけたら、勇気を出してカゴに入れてみましょう。

そんな小さな一歩が、あなたの食卓に新しい季節の彩りと喜びをもたらし、心躍る春の始まりをきっと感じさせてくれるはずです。

二十四節気全体の流れや、季節ごとの旬の食べ物一覧はこちらでまとめています。