「春分の日って、毎年お休みだけど、結局どんな日なんだろう?」

「春分には『ぼたもち』を食べるイメージがあるけど、どうして?他に何か食べるものってあるのかな?」

春の訪れを感じる祝日、春分の日。毎年何気なく過ごしているけれど、その意味や食文化について、実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。

でも、ご安心ください。この記事を読めば、春分という日が持つ深い意味から、定番の「ぼたもち」を食べる理由、さらには春分の時期にこそ食べたい旬の食材や縁起の良い食べ物まで、すべてが分かります。

この記事を読み終える頃には、あなたは春分の日に詳しくなっているだけでなく、次の春分の日が待ち遠しくなり、食卓を通して季節の移ろいを豊かに楽しめるようになっているはずです。

※この記事は【2026年】の春分(3月20日頃〜4月4日頃)を基準に、

その時期に合う食べ物や暮らしの考え方を紹介しています。

そもそも春分ってどんな日?意外と知らない意味と過ごし方

「春分の日=祝日」というイメージが強いですが、実は天文学的にも、そして私たちの暮らしにとっても、とても大切な意味を持つ日なんです。

まずは、春分そのものについて、少しだけ詳しくなってみませんか?

知っているようで知らなかった、春分の日の奥深い世界を覗いてみましょう。

この日を意識して過ごすだけで、いつもの一日が少しだけ特別なものに感じられるはずですよ。

昼と夜の長さが同じだけじゃない!天文学的な意味

よく「春分の日は昼と夜の長さが同じになる日」と言われますよね。これは、ほぼ正解です!

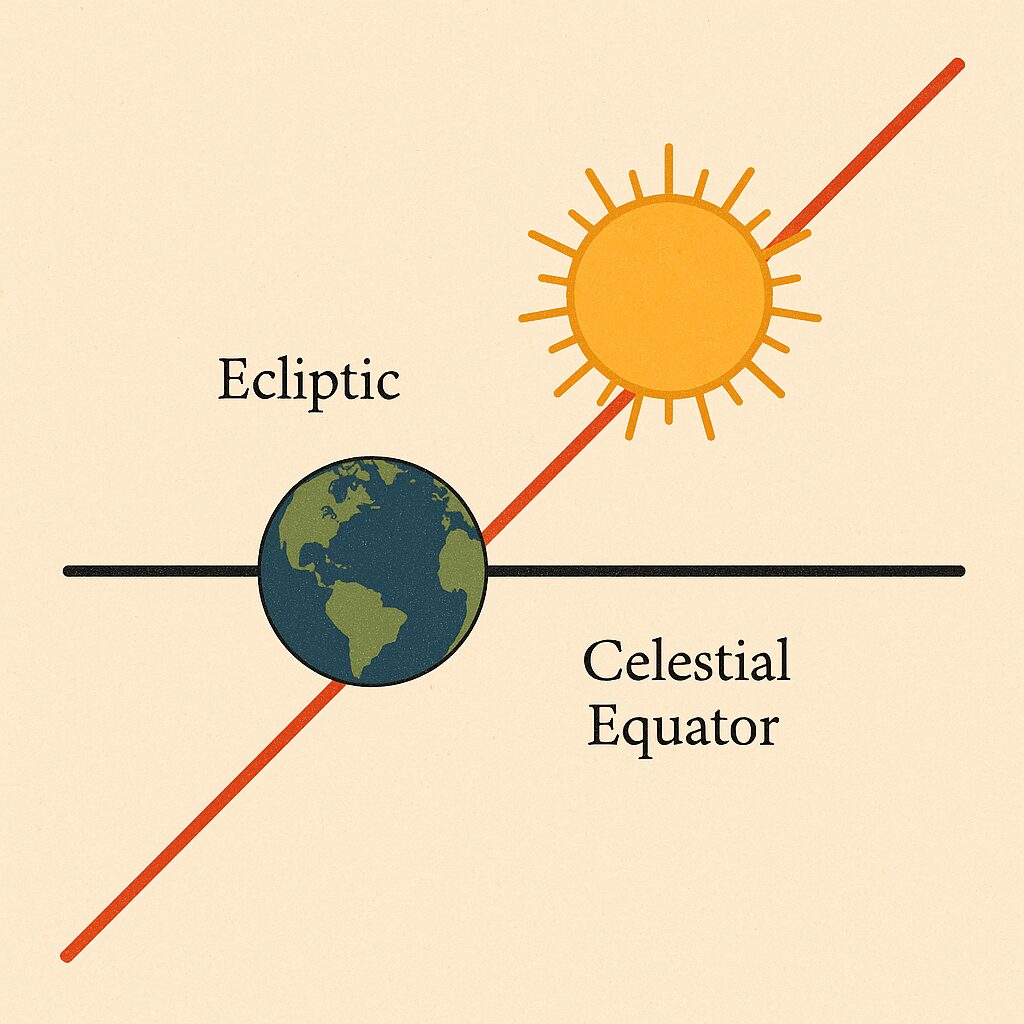

天文学的に言うと、春分は太陽が「春分点」という天球上の特定のポイントを通過する瞬間を含む日の事を指します。

太陽の通り道である「黄道」と、地球の赤道を天まで延長した「天の赤道」が交わる点が2つあり、そのうちの一つが春分点です。(もう一つは反対側に秋分点)

この点を太陽が通過することで、太陽は天の北半球へと移動し、北半球では本格的な春が始まる、というわけです。

この日は、太陽が真東から昇り、真西に沈みます。

そして、昼と夜の長さがほぼ等しくなることから、陰と陽のバランスが整う、特別な日とも考えられているんですよ。

ちなみに、国立天文台の観測によって毎年「春分の日」が決定されるため、年によっては日付が20日だったり21日だったりします。

「春分」の次の節気「清明(せいめい)」については、こちらの記事でご紹介しています。

「自然をたたえ、生物をいつくしむ」祝日の目的

春分の日が国民の祝日として制定されたのは1948年(昭和23年)。

「国民の祝日に関する法律」によると、その趣旨は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日とされています。

長い冬が終わり、草木が芽吹き、動物たちが活動を始める春。

すべての生命が躍動し始めるこの時期に、自然の恵みに感謝し、命の尊さを改めて考えよう、という素敵なメッセージが込められています。

この日は、ただの休日ではなく、私たちを取り巻く自然環境や、共に生きるすべての生き物に思いを馳せる良い機会です。

近くの公園を散歩して春の息吹を感じたり、家庭菜園を始めてみたりするのも、春分の日にぴったりの過ごし方かもしれませんね。

春分とお彼岸の深いつながり

「お彼岸」と聞くと、お墓参りを思い浮かべる方が多いと思いますが、実は春分の日と密接な関係があります。

お彼岸は、春分の日を「中日(ちゅうにち)」として、その前後3日間を合わせた合計7日間の期間を指します。

仏教では、私たちがいるこの世を「此岸(しがん)」、ご先祖様がいるあの世を「彼岸(ひがん)」と呼びます。

太陽が真東から昇り真西に沈む春分(と秋分)の日は、此岸と彼岸が最も通じやすい日と考えられてきました。

そのため、この時期にご先祖様への感謝を伝え、供養を行う習慣が根付いたのです。

春分の日にお墓参りに行く方が多いのは、こうした理由からなんですね。

春分の食べ物といえばコレ!ぼたもちを食べる理由と意味

春分といえば、やっぱり「ぼたもち」。あの優しい甘さが、春の訪れを感じさせてくれますよね。

でも、なぜこの時期にぼたもちを食べるのでしょうか?

その背景には、ご先祖様への思いや、昔ながらの知恵が隠されています。

ここでは、春分の食べ物の代表格であるぼたもちの秘密に迫ります。

その意味を知れば、次の一口がもっと美味しく、ありがたく感じられるはずですよ。

なぜ「ぼたもち」?牡丹の花との関係

春のお彼岸に食べるものを「ぼたもち(牡丹餅)」と呼ぶのは、春に咲く「牡丹(ぼたん)」の花に由来しています。牡丹の美しい花に見立てて、そう呼ばれるようになりました。

一方で、秋のお彼岸には「おはぎ(御萩)」を食べますよね。これは、秋に咲く「萩(はぎ)」の花にちなんでいます。小豆の粒を、咲き乱れる萩の花に見立てたと言われています。

同じものでも季節によって呼び名が変わるなんて、とても風流だと思いませんか?

また、一般的には、こしあんで作ったものを「ぼたもち」、つぶあんで作ったものを「おはぎ」と区別することもあるようです。

これは、収穫したての柔らかい小豆を使う秋は皮ごと潰す「つぶあん」に、冬を越して硬くなった小豆を使う春は皮を取り除いてすり潰す「こしあん」にした、という農民の知恵から来ているという説もあります。

小豆の赤色が持つ特別な力とは

ぼたもちに使われる小豆。その赤い色には、古くから邪気を払い、魔除けの効果があると信じられてきました。

ご先祖様への供養が行われるお彼岸に、この小豆を使ったぼたもちをお供えすることで、邪気を払い、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えるという意味が込められていたのです。

また、昔は砂糖が貴重品だったため、甘いぼたもちは特別なごちそうでした。

その貴重なごちそうを、ご先祖様にお供えし、家族で分かち合って食べることは、何よりの供養になると考えられていたのでしょう。

ぼたもち一つひとつに、そんな温かい思いが詰まっているんですね。

超簡単!手作りぼたもちレシピ

お店で買うのも良いですが、今年は手作りに挑戦してみませんか?

炊飯器ともち米(もしくは普通のお米)、市販のあんこがあれば意外と簡単に作れますよ。

- 材料:

- もち米(うるち米を混ぜてもOK)

- 市販のあんこ(こしあん、つぶあんお好みで)

- お好みできな粉、黒ごまなど

- 作り方:

- 炊飯器でお米を少し柔らかめに炊きます。

- 炊きあがったら、すりこぎ棒などで米粒が半分くらい残る程度に潰します(半殺し、と言います)。

- 手を水で濡らし、2のご飯を俵型に丸めます。

- ラップにあんこを広げ、その上に3のご飯を乗せて包んだら完成!きな粉やごまをまぶしても美味しいですよ。

運気アップも?春分に食べたい縁起の良い食べ物

ぼたもち以外にも、春分の時期に食べると縁起が良いとされる食べ物があるのをご存知でしたか?

春分の日は、昼と夜の長さが同じになるバランスの取れた日。そんな特別な日だからこそ、縁起を担いで運気を呼び込みたいですよね。

ここでは、春分の食卓にぜひ取り入れたい、運気アップも期待できる食べ物をいくつかご紹介します。旬の美味しさと共に、良い運気も一緒にいただきましょう!

邪気を払う「ハマグリ」

ひな祭りのイメージが強いハマグリですが、春分にもぴったりの縁起物です。

二枚の貝殻がぴったりと合わさることから、夫婦円満や良縁の象徴とされています。

また、古くから邪気を払う力があるとも信じられてきました。

新しい始まりの季節である春に、良い人間関係や縁を呼び込むのに最適な食材と言えるでしょう。

お吸い物や酒蒸しにして、その上品な味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。

長寿を願う「そば」

年末に食べる「年越しそば」が有名ですが、お彼岸にそばを食べる風習がある地域もあります。

細く長いそばは「長寿」の願いが込められているほか、「家の財産が末永く続くように」といった意味も持ちます。

また、そばは体に溜まった毒素を排出してくれるとも言われ、季節の変わり目で体調を崩しやすいこの時期に、体を整える意味でも理にかなった食べ物です。

温かいかけそばや、春野菜の天ぷらと一緒にざるそばでいただくのも良いですね。

春の訪れを告げる「ふきのとう」や「たけのこ」

冬の間に体に溜め込んだ不要なものをデトックスしてくれると言われるのが、ふきのとうやたけのこ、菜の花といった春の山菜や野菜です。

独特の苦みや香りには、冬眠から目覚めた体のスイッチを入れてくれる効果があるとも。

まさに「自然をたたえ、生物をいつくしむ」春分の日にふさわしい、大地のエネルギーを丸ごといただくような食べ物です。

天ぷらや和え物、炊き込みご飯など、春の香りを存分に楽しんでみてください。

(※えぐみを抑えたり、万が一の毒性の健康被害を予防するためにも、あく抜きはしっかりと!)

体の中から春を感じる!この時期旬の食べ物と簡単レシピ

春分の頃は、スーパーの野菜売り場も一気に華やかになります。

柔らかくて甘い春キャベツ、みずみずしい新玉ねぎ、色鮮やかないちごなど、考えるだけでワクワクしてきますよね。

旬の食べ物は、栄養価が高く、何より味が濃くて美味しいのが魅力です。

ここでは、そんな春の恵みをたっぷり味わえる、簡単でおいしいレシピをご紹介します。

難しい手順は一切なし!旬の味をシンプルに楽しんで、体の中から春を感じてみませんか?

春キャベツを使った絶品コールスロー

柔らかくて甘い春キャベツは、生で食べるのが一番!シャキシャキの食感を楽しんでください。

- 材料: 春キャベツ、ハム、コーン、マヨネーズ、砂糖、塩コショウ、酢(またはレモン汁)

- 作り方: 千切りにした春キャベツを塩もみし、水気をしっかり絞ります。ハム、コーンと全ての調味料を混ぜ合わせれば、箸が止まらない絶品コールスローの完成です。

新玉ねぎの丸ごとスープ

辛みが少なく、甘みが強い新玉ねぎは、丸ごと煮込んでその美味しさを余すことなく味わいましょう。

- 材料: 新玉ねGねぎ、ベーコン、コンソメ、水、塩コショウ、パセリ

- 作り方: 皮をむいた新玉ねぎの上下を切り落とし、十字に切り込みを入れます。鍋に新玉ねぎ、水、細かく切ったベーコン、コンソメを入れて、玉ねぎが柔らかくなるまで煮込むだけ。仕上げにパセリを散らして召し上がれ。

旬のいちごで簡単デザート

ビタミンCたっぷりのいちごは、春のデザートの主役です。

- 材料: いちご、プレーンヨーグルト、はちみつ(または砂糖)、ミント

- 作り方: いちごを洗い、ヘタを取って好きな大きさにカットします。器にヨーグルトといちごを交互に盛り付け、最後にはちみつをかければ、見た目も可愛い簡単パフェの出来上がり。ミントを飾ると彩りも良くなります。

まとめ

この記事では、春分という特別な日をより深く楽しむためのヒントをお届けしました。

- 春分とは: 昼と夜の長さがほぼ同じになる、自然の恵みに感謝する日。お彼岸の中日でもあり、ご先祖様と繋がりやすい日でもあります。

- 春分の食べ物: 定番の「ぼたもち」には、牡丹の花に見立てた美しさと、小豆の魔除けの力が込められています。

- 縁起の良い食べ物: 夫婦円満の「ハマグリ」や長寿を願う「そば」、デトックス効果のある「山菜」などもおすすめです。

- 旬の幸: 春キャベツや新玉ねぎ、いちごなど、春の味覚を簡単なレシピで楽しんで、体の中から季節を感じましょう。

今年の春分の日は、ぜひこの記事で紹介した食べ物を取り入れて、食卓から春の訪れを感じてみてください。ご家族や大切な人と、春分の意味や食べ物のいわれについて話しながら過ごすのも素敵ですね。

さあ、次の週末は、旬の野菜を買いにでかけませんか?

季節の流れに沿った食べ物の考え方は、二十四節気一覧で見ることができます。